엄청나고 무한한 태양광 사용법

- 작성일 2018.04.19

- 조회수 24118

by 최원석 (과학 컬럼리스트) 로마의 시인 오비디우스가 쓴 《변신 이야기》에는 요정 클리티아의 안타까운 사랑 이야기가 나온다. 클리티아가 다른 이를 모함하면서까지 사랑을 갈구했던 대상은 천계의 아이돌 헬리오스다. 4마리의 말이 끄는 마차를 타고 하루에 한 번씩 천공을 가르며 날아가는 금발의 헬리오스를 보고 사랑에 빠진 클리티아는 결국 해바라기(Helianthus)가 된다. 하지만 헬리오스에게 푹 빠진 것은 클리티아 뿐만이 아니다. 지구에 사는 생물들은 어떤 식으로든 태양에 의존하는 ‘해 바라기’들이다. 화석연료에 취해 그 소중함을 잠시 잊었을 뿐 인간도 예외는 아니다. 지속가능한 삶을 이어가기 위해 우린 클리티아처럼 해바라기가 되어야 한다. 헬리오스의 선물

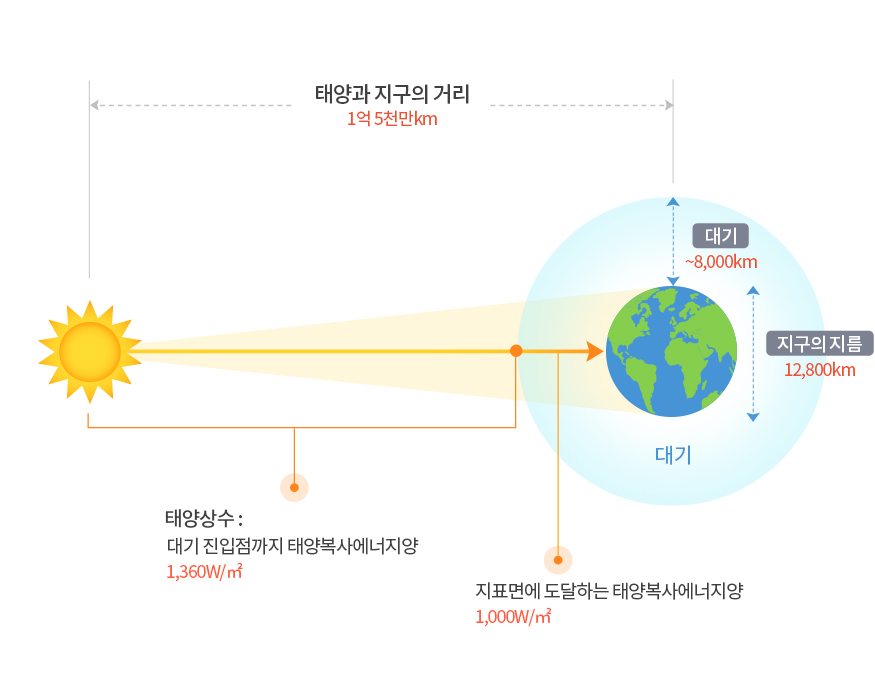

하늘과 우주의 구분이 명확하지 않은 그리스 신화에는 헬리오스의 마차가 지구의 대기권을 날아가는 듯 묘사되지만 사실 태양은 지구로부터 1억 5천만 킬로미터(1AU)나 떨어져 있다. 이 정도 거리면 눈길을 주고받는데도 16분 40초(빛의 왕복 시간)가 걸리니 ‘님은 먼 곳에’ 있다는 것을 진작 알았다면 클리티아는 애초에 사랑에 빠지는 일도 없었을 것이다. 이렇게 멀리 떨어져 있으니 태양이 방출하는 에너지 중 지구가 받는 양은 극히 미미하다. 놀라운 것은 그 미미한 에너지 1시간 분량이면 인류가 1년간 에너지 걱정 없이 사용할 수 있을 정도로 엄청난 양이라는 것이다. 태양이 우주로 막대한 양의 에너지를 방출할 수 있는 비결은 핵융합에 있다. 태양에서는 4개의 수소원자에서 1개의 헬륨원자가 만들어지는 핵융합 반응이 일어난다. 이때 질량결손이 일어난 만큼 에너지가 생성되는데, 매초 4×1026J이나 된다. (*J: 에너지의 단위로 핵폭탄의 에너지가 대략 100J 정도이므로, 이는 초당 4조 개의 핵폭탄을 동시에 터트릴 때 발생하는 에너지와 비슷) 태양이 막대한 에너지를 방출하지만 다행스럽게도 지구는 태양으로부터 1AU만큼 떨어져 있어 지구가 받는 태양복사에너지의 양은 ㎡당 대략 1362W정도로 적당하다. 이 양을 태양 상수라 하는데, 지구 밖에서 측정한 값이다. (*태양상수: 1초에 1㎡에 도달하는 태양에너지로, 1360W/㎡ 정도의 빛을 하루내내 받으면 한 가정이 하루 전기로 사용하기에 무리가 없는 양)

대기를 통과하는 동안 반사와 산란이 일어나 실제로 지표면에 도달하는 태양복사에너지 양은 1,000W/㎡정도로 줄어든다. 물론 이 에너지만으로도 녹색식물은 광합성을 하고, 지구에는 태풍과 같은 거대한 기상현상이 일어나기도 한다. 태양은 이렇게 막대한 양의 에너지를 50억년 이상 낼 수 있기 때문에 인류의 관점으로 보면 거의 무한한 자원이 바로 태양복사에너지이다. 그러나 태양복사에너지가 아무리 무한히 제공된다고 하더라도 그것을 사용할 방법을 모르면 아무런 쓸모가 없는 법이다. 세상을 밝히는 빛

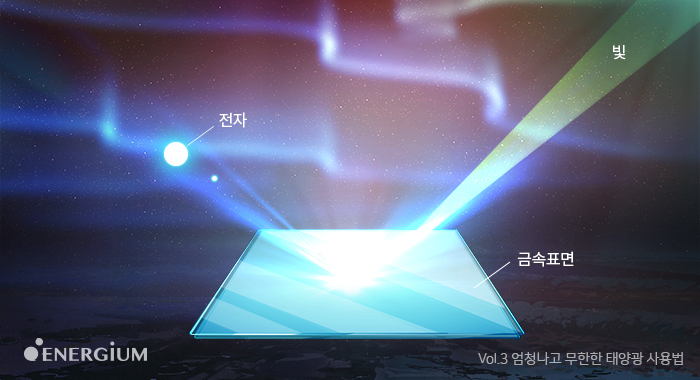

빛을 이용한 태양광발전을 이해하려면 우선 빛의 정체부터 알아야 한다. 빛의 정체는 오랜 세월 동안 과학자들 사이에 논쟁을 불러일으킨 주제였다. 특히 뉴턴의 입자설과 하위헌스의 파동설을 두고 과학자들은 격론을 벌였다. 19세기에 들어서자 영의 이중슬릿 실험과 프레넬의 파동이론으로 인해 파동설이 대세로 굳어져 갔다. 문제는 파동설로는 19세기 말에 알려진 광전효과를 설명할 수 없다는 것이었다. 이때 아인슈타인이 빛은 에너지를 가진 알갱이인 광자(photon)라고 제안하면서 문제를 해결했고, 과학자들은 빛이 이중성을 지닌 것으로 결론을 맺었다. 아인슈타인의 광량자설은 양자역학의 탄생에 많은 기여를 했고, 양자역학은 원자의 구조를 제대로 이해할 수 있도록 했다. 결국 태양전지를 비롯한 현대의 디지털 문명은 양자역학 덕분에 탄생한 것들이다. 양자역학적 원자모형에 따르면 원자핵 주위의 전자는 특정한 궤도에만 분포할 수 있다. 즉 전자는 아무 궤도나 가질 수 있는 것이 아니라 불연속적인 분포를 가진다. 이때 낮은 에너지 준위의 전자가 광자(빛)를 흡수하면 더 높은 에너지 준위의 궤도로 도약하게 된다. 반대로 높은 에너지 준위의 전자가 낮은 에너지 준위의 궤도로 내려 올 때는 광자를 방출하게 된다. 이때 광자가 가진 에너지()는 궤도 사이의 에너지 준위 차이와 같다.

쉽게 말하면 전자가 움직일 때 빛이 나오고, 빛은 전자를 움직일 수 있다는 뜻이다. 빛에너지를 흡수한 전자가 지닌 에너지가 원자핵의 인력을 이길 정도로 크다면 밖으로 튀어 나온다. 이 현상을 광전효과라고 하며, 이 때 튀어나온 전자가 광전자이다. 따라서 태양광발전은 광자를 이용해 전자의 흐름을 만들어 내는 기술이다. 빛으로 움직이는 세상

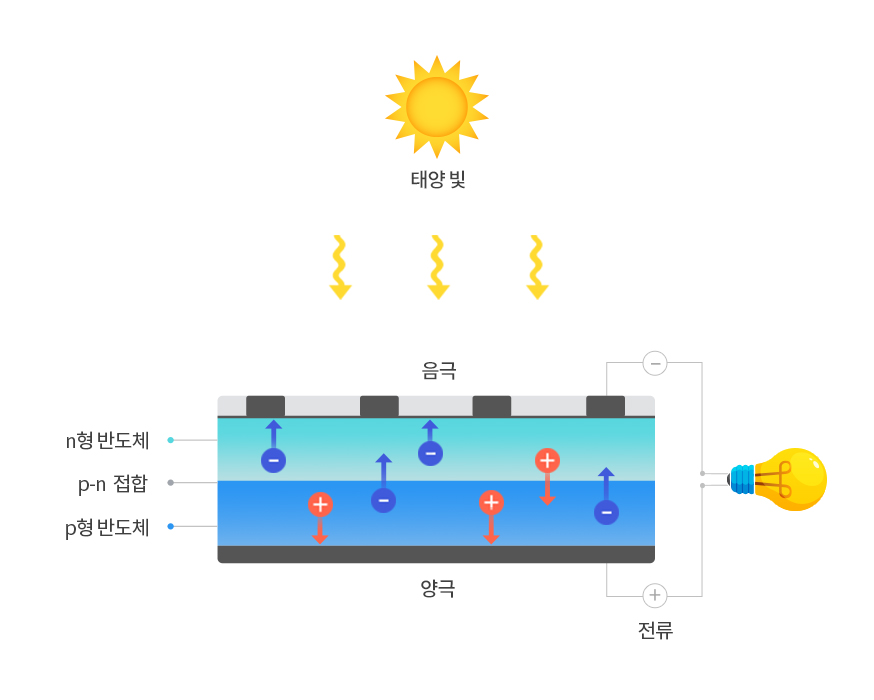

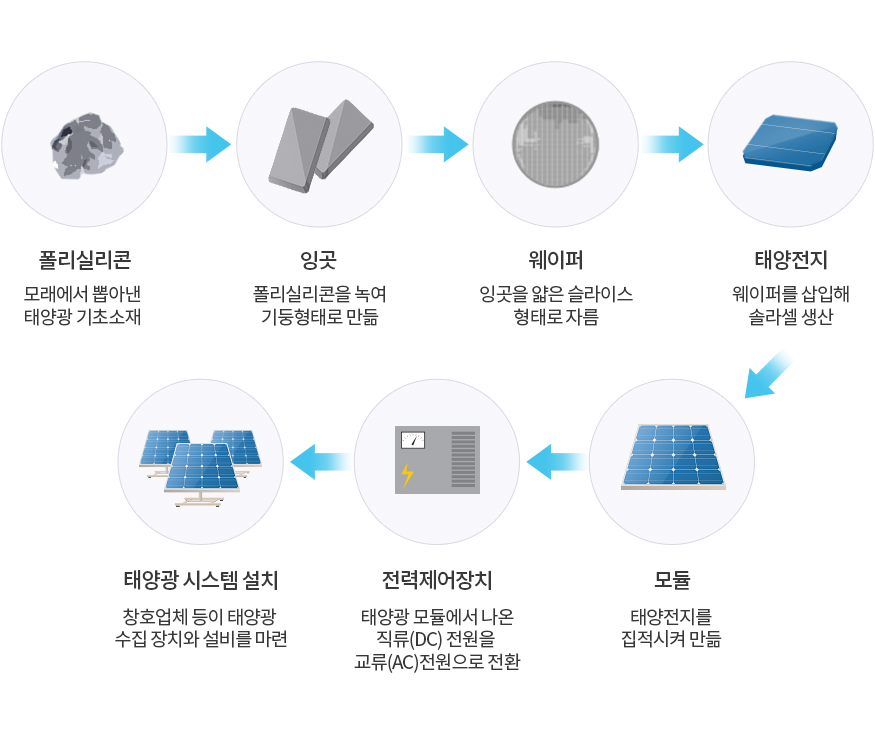

태양전지의 원료로 많이 사용되는 것은 반도체의 재료인 실리콘(Si)이다. 태양전지는 실리콘에 붕소(B)나 인(P)과 같은 불순물을 첨가해 만든 p형 반도체와 n형 반도체를 접합시켜 만든다. p-n 접합 다이오드에 빛을 비추면 전자가 한쪽 방향으로 이동하는 전류가 발생하게 된다.

실리콘은 모래의 주성분으로 지각에서 산소 다음으로 풍부한 물질이며, 내구성까지 뛰어나고 광전효율도 높아 지금까지 널리 사용되었다. 단지 문제는 실리콘을 순수한 결정형태로 얻기 위해서는 많은 에너지가 필요해 단가가 높다는 것이다. 그래서 실리콘을 마이크로미터 단위로 얇게 잘라서 박막 실리콘 태양전지를 만들어 사용하기도 했다.

물론 태양전지를 만들 수 있는 재료로 실리콘이 유일한 것은 아니다. CIGS(Cu-In-Ga-Se) 태양전지와 같이 다양한 원소를 조합해서 만든 화합물을 사용할 수도 있다. 또한 창문에 스테인드글라스의 형태로 사용 가능한 색소 증감 태양 전지도 있으며, 건물에 일체형으로 설치하는 유기박막 태양전지도 등장했다. 무기물이 아니라 유기물을 이용해 만든 유기박막 태양전지는 건물 외벽에 붙여서 전력을 생산할 수 있다. 원리상 전자주개(electron donner)와 전자받개(electron acceptor)의 역할을 할 수 있으면 무엇이든 태양전지의 재료로 쓸 수 있는 것이다.

페로브스카이트(Perovskite)는 차세대 태양전지 재료로 가장 주목 받고 있는 물질이다. 페로브스카이트는 러시아 광물학자 페로브스키의 이름을 따서 붙인 광물(CaTiO3)에서 유래하는 이름으로 AMX3(A, M은 양이온, X는 음이온) 구조를 갖는 입방체 물질을 말한다. 즉 페로브스카이트 태양전지는 특정한 물질을 지칭하는 것이 아니라 구조를 말한다. 페로브스카이트가 주목받는 이유는 단순하다. 저렴하면서도 효율이 높기 때문이다. 2017년에는 국내 석상일 교수팀이 실리콘 단결정 태양전지의 효율에 근접한 22.1%의 페로브스카이트 태양전지를 만들어 내는 등 태양광발전의 미래는 밝다. 이렇게 다양한 소재개발이 이뤄지고 있지만 아직 남아 있는 중요한 과제가 있다. 바로 우주로 나가 우주 태양광 발전(Space-based solar power, SBSP)을 실현하는 일이다. SBSP는 지상보다 효율이 5~6배 이상 높은 우주에서 태양광발전을 한 후 마이크로파나 레이저의 형태로 지상으로 에너지를 보내는 방법이다. 아직까지는 우주에 SBSP를 건설하는 비용이 많이 들어 실용성이 낮다. 하지만 엘론 머스크가 우주여행을 꿈꾸듯 우주로 가는 비용이 지속적으로 내려간다면 SBSP는 인류의 에너지 문제를 해결할 좋은 대안이 될 것이다.

|

전체 10건의 게시물이 조회되었습니다.