언젠가 푸켓의 아름다운 바닷가에 머무는 동안에도 이해할 수 없을 만큼 계속 제주 바다가 그리웠던 때가 있다. 그때 머리 속을 가득 채웠던 것이 아련한 청색의 김녕 바다였다. 돌아와서 급한 일만 마무리하고는 늦봄의 어느 맑은 날 제주로 향했다. 몇 년이 지난 지금도 연락을 주고 받으며 친한 동생이 됐지만, 그때까지 메일이나 소셜네트워크 같은 수단으로만 가끔 연락을 주고 받던 아이와 함께.

김녕의 물빛이 독특하고 아름답다고는 생각했지만, 그전까지 김녕은 그냥 해안도로를 따라 가다 잠깐 머물러 쉬어가는 곳 정도였다. 여느 때와 마찬가지로 가끔 회국수를 먹고 가는 동복리에서 해안도로를 따라 김녕으로 향했다. 오후 맑은 햇살에 제주바다는 선명한 청색의 향연을 펼친다. 가끔 해넘이 사진을 찍곤 하던 목지섬을 지나자 두 개의 등대가 선명한 빛을 발하는 김녕항에 닿았다. 항구 동쪽 백련사 앞을 지나 하얀 등대 앞에 섰다. 사람들이 거의 찾지 않는 곳이지만 이곳에서 바라보는 빨간 등대와 바다는 유난히 예쁘다.

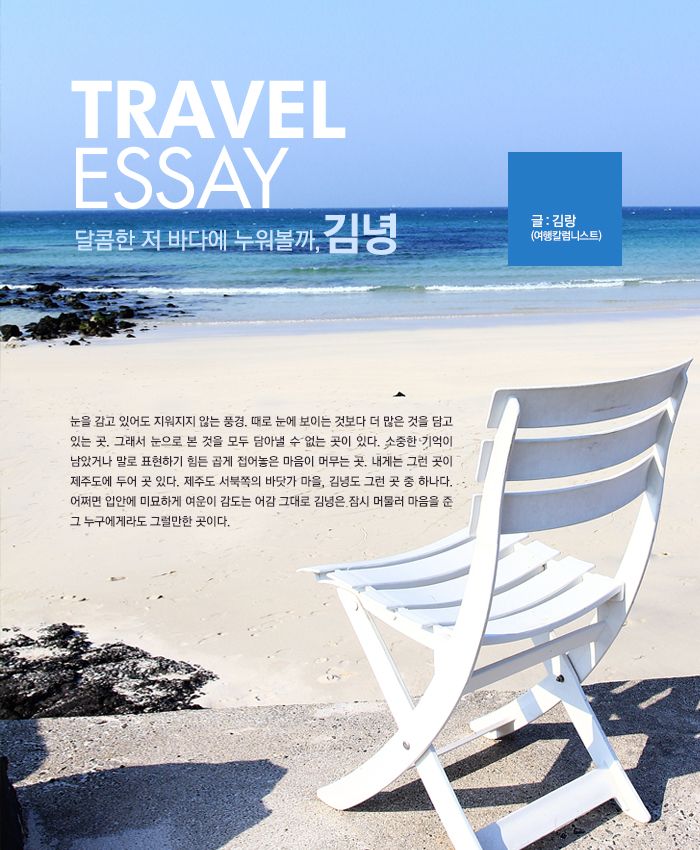

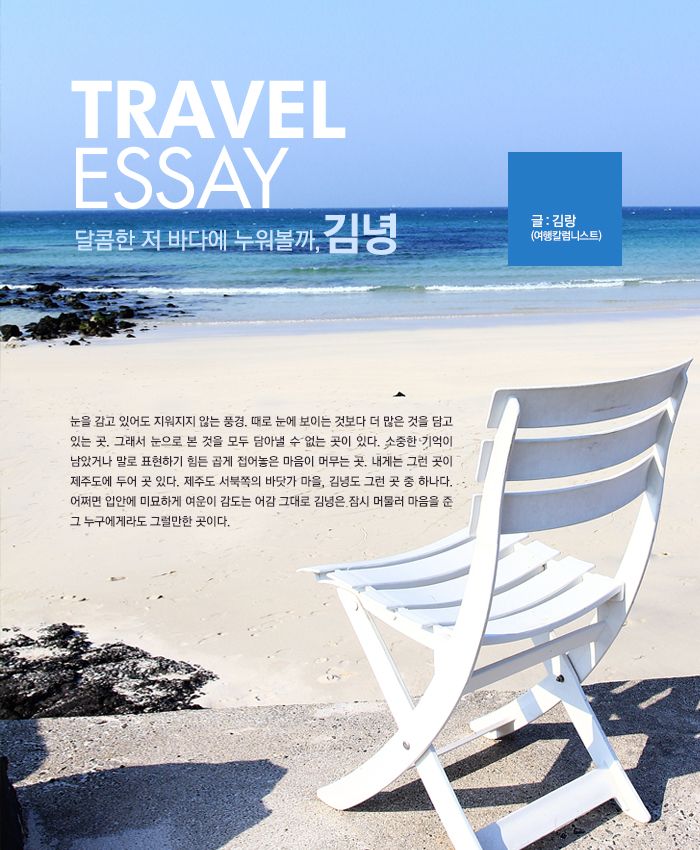

일반도로 대신 용암으로 뒤덮인 걸바다와 마을 사이로 난 골목길을 따라 김녕해변 서쪽의 작은 포구에 이르렀다. 머리 속에 그렸던 아련한 청색의 바다를 이곳에서 만났다. 발 아래 바다는 맑은 볕이 잔잔한 파도에 실려 투명한 청색의 그물 모양으로 아른거리고, 눈을 들면 오묘한 청색이 하늘까지 번져간다. 건너편 해수욕장은 물이 많이 빠져 새하얀 모래사장이 넓게 드러나 있다. ‘눈이 시리다’는 표현은 이런 바다와 하늘을 두고 써야 할 것 같았다.

포구 옆 아담하게 드러난 사장에 내려섰다. 바지를 동동 걷어 하얗고 고운 모래와 마시고 싶을 만큼 투명한 바다를 밟는다. 바다를 미끄러져 온 기분 좋은 봄바람이 귓가에 살랑인다. 바람을 데리고 방파제 끝에 앉았고, 눈으로 바다를 만지던 동행인은 나른한 햇살을 견디지 못하고 바다를 곁에 두고 누웠다. 눈앞으로 왈칵 쏟아진 바다에 취해 무릎 한쪽을 내줬다. 이곳에 누우면 정말 바다가 나의 것이 된다. 발끝으로도 바다고, 어느 쪽으로 눈을 돌려도 바다가 손에 잡힐 듯 곁에 있다.

그녀는 나의 무릎을 베고, 또 바다를 베고 삼십 분쯤 달콤한 낮잠을 잤다. 파란 사연을 안은 바람과 햇살에 바다는 파리하게 떨렸고, 꼼짝도 못 하고 그 시간을 기다린 나조차 잠든 것 같은 착각을 일으킬 정도로 달짝지근한 시간이 흘렀다. 늦봄 맑은 오후의 김녕 바다는 정말로 달콤했고, 모든 게 평온해서 딱 그대로 시간이 멈췄으면 싶었다. 서둘러 떠난 당일여행이라 비행기 시간에 쫓겨서 정작 옅은 바다와 새하얀 모래가 펼쳐진 김녕해변은 제대로 걸어보지도 못했지만, 눈으로 그 바다를 만진 것만으로도 충분했다. 그 후로 매년 봄이면 그 달콤했던 김녕 바다를 떠올린다. 언제부터인가 김녕이라는 이름이 나에게는 한 조각의 그리움이 됐다.