-

영화 ‘아이언맨’하면 떠오르는 것 중 하나가 아이언맨 슈트입니다.

주인공 토니 스타크는 아이언맨 슈트의 두 번째 모델을 강철로 만드는데요.

하지만 성층권 위 중간권을 비행하던 중 결빙 문제가 생기자

강철 대신 티타늄으로 소재를 바꿨습니다. -

석탄으로 만든 강철보다 강한 놈

- 작성일 2018.08.09

- 조회수 10710

|

| 구분 | 인장탄성 | 인장강도 | 녹는점 | 가격 | 장점 | 단점 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 탄소섬유 | 5.5GPa | 490MPa | 3000도 이상 | 12~20달러/kg |

|

|

| 강철 | 210GPa | 250MPa | 1300도 이하 | 0.1~1달러/kg |

|

|

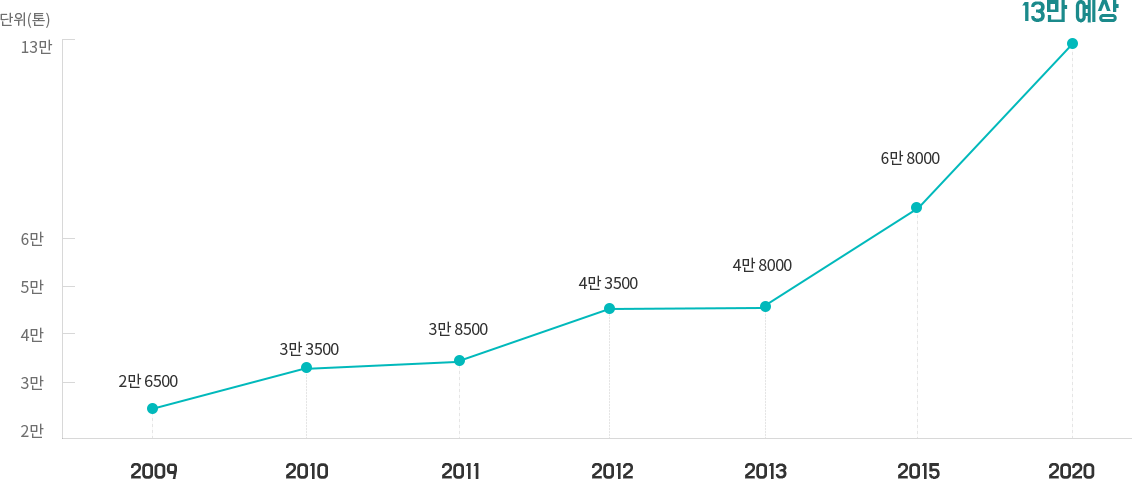

탄소섬유는 자동차나 항공기에 사용되기 전 테니스라켓, 골프채 등의 스포츠용품에 주로 사용되었습니다. 벌써 30년도 더 된 이야기입니다. 1960년대, 일본 기업 도레이는 아크릴 섬유 중 하나인 ‘폴리아크릴로니트릴(PAN)’ 섬유를 탄소화해 탄소섬유를 생산했고요. 1970년대부터 스포츠용품 샘플을 탄소섬유로 만들기 시작했습니다. 현재 도레이는 세계 탄소섬유 시장 점유율 40%로 압도적인 1위를 지키고 있죠.

도레이처럼 폴리아크릴로니트릴을 원료로 만든 탄소섬유를 일명 ‘PAN계 탄소섬유’라 부르는데요. 가볍고 단단한 탄소섬유 중에서도 가히 고성능을 자랑하며, 항공기나 로켓의 동체와 부품을 만드는 등에 사용되고 있습니다. 하지만 PAN계 탄소섬유는 가격이 너무 높아 다양한 분야에 활용되기 부담스러운 면이 있습니다. 자동차용 강판 1달러, 알루미늄 2달러에 비해 Kg당 가격이 12~20달러니까요.

-

항공·우주

항공기, 로켓, 인공위성의

동체 및 부품 -

자동차

자동차의 후드·보닛·

내부부품·연료탱크 -

에너지

풍력발전기의 회전날개, 수소연료전지,

시추용 파이프, 미세먼지 필터 -

전자기계

전자제품의 플라스틱

대체제, 로봇 -

건축·토목

건축재료의 보강재,

다리 기둥의 보강재 -

스포츠·레저

테니스라켓·골프채·

요트·낚시대 -

의학

의료보조기,

X선 투과장치

탄소섬유에는 ‘PAN계 탄소섬유’ 뿐만 아니라 ‘피치(pitch)계 탄소섬유’가 있습니다. 석유나 석탄 부산물을 원료로 만드는 이 피치계 탄소섬유는 PAN계보다 생산 가격이 저렴하고, 평균 이상의 성능을 지니고 있어 대중화에 적합하다고 볼 수 있습니다. 탄소섬유계의 ‘샤오미’라고나 할까요? 하지만 안타깝게도 피치계 탄소섬유 시장 역시 일본이 거의 독점하고 있습니다. 우리나라도 몇 번 피치계 탄소섬유 대량생산을 시도했으나, 원료 확보 등의 문제로 좋은 결과는 얻지 못했다고 해요.

-

PAN계

탄소섬유- 폴리아크릴로니트릴(Poly Acrylic Nitrile)이 원료

- 탄소섬유 시장의 90% 점유

-

피치계

탄소섬유- 석유나 석탄 부산물이 원료

- 탄소섬유 시장의 10% 점유

이런 상황에서 한국에너지기술연구원 정두환 박사 연구팀은 ‘석탄’에 주목했습니다. 우리나라는 연 10조원에 달하는 석탄을 수입할 정도로 석탄 사용량이 많은데요. 연구원의 기술 중 석탄의 품질을 높여 열효율을 높이고 미세먼지 발생은 줄이는 기술이 있습니다. 바로 ‘저등급 석탄 고품위 기술’입니다. 화력발전의 효율을 높이고, 환경문제도 해결할 수 있어 유용한 이 기술을, 정두환 박사는 조금 다른 관점으로 바라봤습니다. 석탄을 이용해 피치계 탄소섬유를 만들어야겠다고 생각한 거죠. 석탄이 ‘연료’에서 ‘탄소섬유’로 확장되는 순간이었습니다.

먼저 정두환 박사 연구팀은 저등급 석탄의 고품위화 과정에서 나오는 부산물 및 석탄의 열분해 추출물을 이용해, 탄소섬유의 원료인 타르를 제조했습니다. 그러나 저등급 석탄 부산물로 만들어진 탄소섬유 원료는 산소 함량과 분자량이 크다는 문제점이 있었습니다. 이러한 원료에서 탄소섬유를 뽑아낼 경우, 가는 실 모양으로 길게 늘어나기 어려운데요. 정두환 박사는 이 문제를 해결할 여러 실험을 펼쳤습니다.

고된 실험 끝에 원료의 정제, 압력 및 온도를 단계적으로 제어하고, 다른 물질을 섞으면 제대로 된 탄소섬유를 얻을 수 있다는 것을 발견했습니다. 전문용어로 ‘2단 열처리’와 ‘공탄화법’이라고 불리는 기술입니다. 이 기술을 통해 머리카락 10분의 1크기(10um)의 탄소섬유가 쭉쭉 뽑아져 나오고요. 이후 섭씨 1000~2000도로 구워 ‘탄화’ 과정을 거치면, 비로소 가볍고, 단단하며, 열에 녹지 않는 피치계 탄소섬유가 태어납니다.

-

석탄

석탄

-

건조, 정제

건조, 정제

-

타르

타르

-

1차 중압반응

1차 중압반응

(가압, 가온)

-

2차 중합반응

2차 중합반응

(진공, 가온)

-

방사

방사

-

안정화로

안정화로

(3000도의 고온에서 녹지 않게 만드는 과정)

-

탄화로

탄화로

(탄소 결합을 통해 단단하게 만드는 과정)

저등급 석탄 부산물을 원료로 만든 탄소섬유는 일반 피치계 탄소섬유와 성능은 비슷하나 생산가격은 20% 가량 저렴합니다. 동일한 성능에 낮은 가격은 우리나라 피치계 탄소섬유가 세계 시장에 확산될 수 있음을 보여주는데요. 정두환 박사는 자신이 개발한 이 기술이 에너지 효율을 높여주는 분야에 사용되었으면 좋겠다고 이야기합니다. 풍력발전기의 날개를 가볍게 만들어 더 많은 풍력에너지를 생산하고, 전기자동차를 초경량화해 같은 전기로도 더 먼 길을 갈 수 있도록 말입니다.

이처럼 연료에서 탄소섬유로 모습을 바꾼 석탄의 변신. 하지만 석탄의 변신은 여기에서 끝나지 않을 듯합니다. 저등급 석탄에서 탄소섬유를 만들었다는 것은 곧 저등급 석탄에서 고급 탄소소재를 만들 수도 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 예를 들어 수소연료전지의 전기발생장치인 스택 소재나 에너지를 저장하는 이차전지의 전극소재, 케페시터의 고급 활성탄 소재 말이죠. 이를 위해 정두환 박사는 벌써 다음 연구를 준비 중입니다.

- 석탄 부산물 이용한 탄소섬유 제조

- 피치계 탄소섬유 생산 단가 절감

탄소섬유가 처음 개발된 것은 19세기 말입니다. 백열전구가 존재했으나 빛을 내는 탄소선이 금세 타 버려, 일상생활에서 사용하기 어려웠죠. 에디슨은 대나무의 섬유에서 탄소섬유를 만들어 백열전등의 필라멘트로 사용했습니다. 이후 백열전구는 40시간 넘게 빛을 발하며, 모든 이들에게 밤을 사라지게 만들었습니다.

그리고 21세기. 탄소섬유가 유독 항공기나 자동차의 초경량화를 위해 주목받는 것은 ‘연비 개선’을 통한 이산화탄소 절감이 필요하기 때문입니다. 우리는 지금 이산화탄소를 줄이기 위해 세계기후 변화협약이 체결된 시대에 살고 있습니다. 전기차와 수소연료전지차가 더 이상 낯설지 않고, 깨끗한 에너지 생산이 화두입니다.

에디슨의 탄소섬유가 ‘빛’이라는 시대적 욕구를 실현시킨 것처럼, 이 시대의 탄소섬유는 ‘친환경’이라는 시대적 욕구를 실현시킬 수 있을까요?

1986년 한국에너지기술연구원에 입사하여 지금까지 30년 넘게 에너지기술 외길을 걸어왔습니다. 처음에는 탄소소재에 대한 관심으로 이를 적용시킬 연료전지를 연구하고 싶었으나, 입사할 당시 연료전지 연구자들이 그리 많지 않았습니다. 불가피하게 연료전지의 소재에서부터 시스템까지 모든 구성 요소를 연구했으며, 우리나라 연료전지의 발전과정을 모두 지켜봐왔습니다. 그 과정에서 국산 연료전지의 대중화를 위해 필요한 건 탄소소재라는 확신이 들었다고 합니다. 외국에서 비싼 탄소소재를 계속 수입해오는 한, 연료전지의 가격을 더 이상 내릴 수 없었기 때문이죠. 이후 연료전지 소재를 직접 만들기 위해 다양한 연구를 진행해왔습니다.

제가 탄소섬유를 처음 접한 것은 30년 전입니다. 박사학위 논문으로 ‘콜타르를 원료로 만드는 탄소섬유’를 작성했고, 실험 과정을 연구노트에 빼곡히 적어두었습니다. 연구원에 입사해서 연료전지 개척에 힘써왔지만, 마음 한 편에는 탄소섬유가 자리 잡고 있었죠. 그러던 중 저등급 석탄의 고품위화 기술을 보유한 온실가스연구실 및 청정연료연구실실과 융합연구를 진행하게 되었습니다. 문득 저등급 석탄 부산물을 원료로 탄소섬유를 만들 수 있겠다는 아이디어가 떠올라, 예전 연구노트를 뒤적였습니다. 할 수 있겠다 싶었습니다. 이후 온실가스연구실에서 만들어준 타르와 청청연료연구실에서 만들어준 석탄 추출물을 원료로, 정제 및 2단 열처리 공정 등을 거쳐 지금의 결과를 내게 되었습니다.

삶이 윤택해질수록 사람들은 에너지를 더 많이 필요로 하는데요. 에너지기술 전문가를 원한다면 먼저 자신의 분야에서 전문가가 되길 바랍니다. 그 후 몇 몇 전문가가 모이면 세상을 바꿀 에너지기술을 만들 수 있습니다. 단, 전문가가 되는 길은 그리 쉽지 많은 않을 것입니다. 처음부터 국가 연구원에 입사하지 못할 수도 있고, 중소기업에서 시작할 수도 있겠죠. 하지만 어떤 길이든, 일단 들어섰으면 스스로 길을 개척해나가야 합니다. 먹고사는 것 중요합니다. 직장 그만두기 쉽지 않습니다. 현재의 일에 충실하면서 어떻게 하면 자신이 좋아하는 부분을 만들어갈 수 있는지 비전을 품길 바랍니다.